Zur Ausstellung

-

Künstler*innen:Anahita Asadifar, Linda Bilda, Ellen Cantor, Demian Kern, Jonida Laçi, Jusun Lee, Elliott Jamal Robbins, Ben Rosenthal

-

Kuratiert von:Lucie Pia

Abbildungen

Text

Die Ausstellung verhandelt die Verflechtung von verinnerlichten Gewaltverhältnissen und persönlichen Begehrensstrukturen durch Konzepte von Liebe, Familie, Race, Sex und Gender und wie diese von verschiedenen Institutionen und Industrien ideologisch, juristisch und kulturell geformt werden.

"To capture" kann einen Akt der Gewalt beschreiben: Jemanden oder etwas unter Kontrolle oder in seinen Besitz bringen. Es kann aber auch einen Akt der Erfassung beschreiben: Das Aufnehmen oder Repräsentieren von etwas Bestimmtem oder das Ausdrücken eines Gefühls. „When captures are being captured”, wenn Erfassungen erfasst werden, generiert dies eine kritische Distanz. Es erlaubt aber genauso affektive Bindungen und damit einhergehende Stadien der Ambivalenz, Verletzlichkeit und Selbstermächtigung.

Die formal sehr unterschiedlichen Werke in der Ausstellung verbindet ein (vermeintlich) affektiver Umgang mit äusseren Prägungen, Fixierungen und Markierungen.

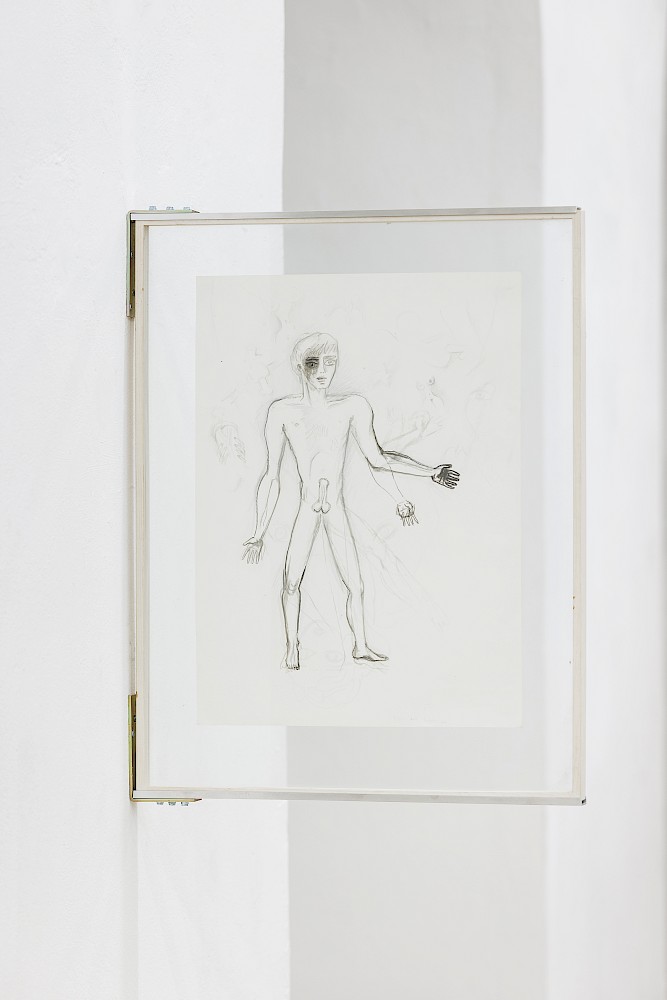

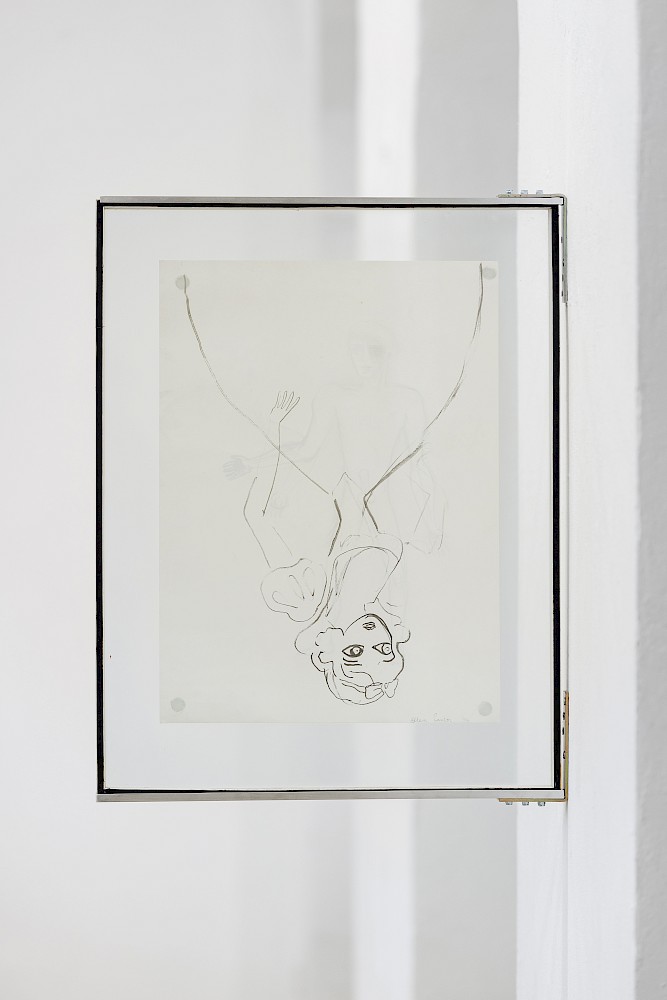

So gibt es Bezüge zu heteronormativen Identifikationsfiguren aus der Kindheit und deren Transformation in das Erwachsenenleben: Anhand von Disneys Animationsfigur Snow White verhandelt Ellen Cantor Ideologien von Liebe mit Auffassungen von sexuellem Begehren und Gender. In Cantors Arbeiten Prince/Snow White (1996) und Snow White will come (1996) erhält Snow White ein Sexleben und wird erotisiert (dargestellt), während tagebuchartige Notizen „ihre“ intime Gefühlswelt zum Prinzen offenbaren. Diese Offenbarungen wirken so persönlich wie generisch und changieren zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit.

In Elliott Jamal Robbins Videoarbeit Masterstudy: Snow White Clapping (2017) wird Disneys Snow White in Bezug zu Queerness und Stereotypisierungen von Race gesetzt. Der Körper von Snow White, welcher ein weisses Schönheitsideal repräsentiert und die Position des Objekts des Begehrens innehat, wird nun doppelt besetzt, von einer stereotypischen Repräsentation einer Schwarzen Figur, wie sie zu Zeiten der Veröffentlichung von Snow White und dem Beginn von Massenmedien aufgekommen ist.

Anahita Asadifar montiert u.a. aus Footage von Kriegsaufnahmen in The Otherside (2019) ein Musikvideo für Tiny Tims vermeintliches Kinderlied The Other Side (1968). Die Nachtsichtaufnahmen, teilweise in Form von Point-of-View Shots, welche getaktet zum Rhythmus des Songs auftauchen, vermitteln eine Form der Kompliz*innenschaft, die es schwierig macht eine Distanz zu den audiovisuellen Informationen zu wahren, welche stets zwischen Unterhaltung und Terror alternieren.

Weitere Arbeiten zeigen Figuren, die explizit für die Unterhaltungsindustrien der Erwachsenen produziert werden, wie z.B. die aus unterschiedlichen Perspektiven porträtierte Swarovski-Katze in Demian Kerns Malereien. Das an ein Kinderspielzeug erinnernde Figürchen wird als zerbrechliches, „totes“ Sammlerobjekt ins Erwachsenenleben integriert, dessen flache opake Projektion Kern mit einem Tageslichtprojektor erzeugt und malerisch festhält.

Bei Ben Rosenthal ist es die nicht-binäre Comicheld*in Danny the Street (aus der Comic Serie Doom Patrol), die vom Künstler gerahmt/gecaptured wird. Eine Strasse, deren Superkraft darin liegt sich in unterschiedlichste urbane Infrastruktur verwandeln zu können und über Strassenschilder in „Camp“ Jargon zu kommunizieren.

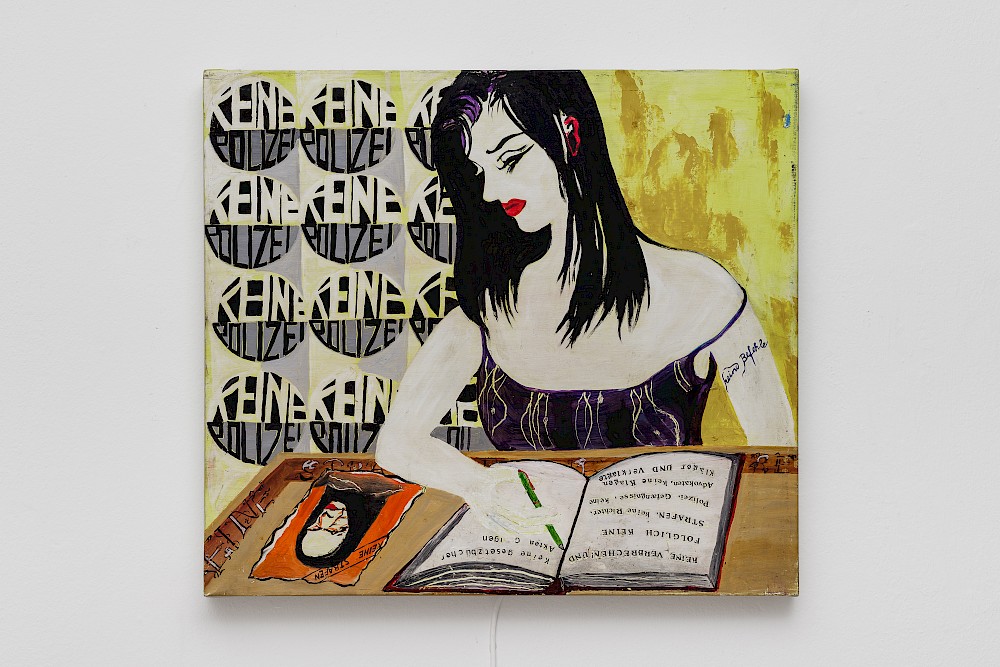

In den drei Arbeiten von Linda Bilda, Was Denken die Waren, (o.D.), Keine Polizei (1999) und die Denkerin nach Rodin (2005), fungiert jeweils eine (junge) Frau als (Anti-)Heldin. Hier ist bereits in der Materialität des Kunstwerks und in seinen Präsentationsbedingungen angelegt, dass es sich um Projektionen, Illuminationen resp. Schatten von Frauenbildern handelt.

Als Captures von bereits existierenden oder neuen Captures wird die Abstraktion der Identifikationangebote noch einmal unterstrichen. Trotz dieser reflexiven Distanz muss eine affektive Bindung nicht gänzlich aufgelöst werden. In einigen Fällen wie bei Linda Bilda oder Ben Rosenthal vermag es diese zusätzlich zu verstärken.

Im Unterschied zu den klar identifizierbaren Captures gibt es in der Ausstellung aber auch Arbeiten, die ohne eindeutige Repräsentation funktionieren. Hier werden ähnliche Fragen viel eher auf das Material gelenkt. Die amorphen Skulpturen von Jusun Lee werden von unzähligen Figürchen und Objekten aus dem Bastelbedarf bevölkert. Hier wird der Betrachter*in ein ganzer Kosmos entgegengehalten und doch nichts eindeutiges repräsentiert – ein „Capture on it’s own right“ die glitzernden Dinge strahlen zurück, „capturen“ unser Spiegelbild vielfach und entziehen sich gleichsam wieder.

Fragen der Fixierung werden bei Jonida Laçi auf mehreren Ebenen verhandelt. Die Serie In Transit, At Ease! (2022) besteht aus weißen T-Shirts, die mit transparentem Klebeband zu geometrischen Skulpturen umfunktioniert werden. Obwohl sie in eine neue standardisierte geometrische Form verwandelt wurden, lassen sich die unterschiedlichen Konfektionsgrößen (S, M, L) der darin eingefassten T-Shirts aufgrund der leicht variierenden Tiefen der Skulpturen noch erahnen. Dieses uns nur allzu bekannte Loch, durch welches man täglich mindestens zweimal schlüpft und welches dank seiner dehnbaren Materialität eine universelle Passform verspricht, wird zur plastifizierten, steifen Oberfläche – ein Durchschlupf ist nun unmöglich. Genauso wie die Skulpturen die Gewalt von Konfektionsgrößen reflektieren lassen, reproduziert die Vorstellung, wie die Künstlerin die T-Shirts in ihre neue „feste“ Form gepresst und verklebt hat, ebenfalls eine Form der Gewalt. Der Titel, der auf einen militärischen Befehl (die Starre aufzulösen und sich wieder zu rühren) anspielt, lässt sich sowohl auf die vormalige Flexibilität der T-Shirts wie auch auf seine neue Form beziehen. Insofern führt eine Untersuchung von Laçis Skulpturen als Capture nicht zu mehr Eindeutigkeit, sondern lässt neue Problemstellungen zu. Und mir scheint, als würden die Skulpturen in diesem Sinne als Capture für den Raum und diese Ausstellung funktionieren.

Mit grossem Dank an: Anahita Asadifar, Linda Bilda, Ellen Cantor, Demian Kern, Jonida Laçi, Jusun Lee, Elliott Jamal Robbins, Ben Rosenthal sowie Felix Zabel, Birgit Schlarmann, Theodor von Oppersdorff, Nicola von Senger, Ann-Kathrin Eickhoff, Marei Buhmann, Sveta Mordovskaya, Johanna Müller, Catharina Wronn, Ralf-Bodo Kliem, Valentina Triet und ganz besonders an Anette Freudenberger.

Programm

-

Eröffnung